ご支援者の皆さま

こんにちは。

Forum 2050広報担当の駒走(こまばしり)拓三です。

2025年メルマガ7月号は、メンバーの鵜澤より神奈川県立座間総合高等学校で実施した「国際理解講座」と、その後の旅の中で生まれた印象深い出来事についてご紹介させていただきます。また、今月の、2025年8月24日(日)に、すぎなみ発みんなで考える「自分ごと」としての平和 Forum2050杉並区ワークショップを開催いたします。(杉並区NPO支援助成事業)また、メルマガに対する質問、ご意見ありましたらメール等でお知らせください。こんなことが知りたいなどのご要望も大歓迎です!

―今回のニュースレターのトピック―

- 【団体活動実績】

- 【Forum2050代表 戸田隆夫からの月例報告】

- 【Forum2050 メンバー鵜澤威夫からの報告「教室から世界へ🌏~神奈川県立座間総合高校での講演とその後の物語~」】

- 【イベント開催のお知らせ】

団体活動実績

7月の主な活動は以下のとおりでした。

7/9 杉並区協働プラザとの意見交換

7/13 ジョージアとの交流会

7/15 杉並区協働推進係との打合せ(区内広報展開)

7/16 対話のインパクト研究会

7/17 JICA海外協力隊事務局及び公益財団法人みらいRITAとの意見交換

7/22-24 東京外国語大学での集中対話(夏期集中)

Forum2050代表 戸田隆夫からの月例報告

猛暑が続きますが、みなさまにおかれては元気でお過ごしいただいていますように、と願っております。私の方は、今月は、小中高ではなく、大学での対話が続きました。中には、一日十時間近く三日間で集中的に対話することなどもあり、体力を維持することの大切さを痛感しました。

今回は、先月来お話ししているこどもたちとの対話がもたらしたこどもたちの心の変化について、その一端を御報告します。

実は、この点に関しては、Forum2050を立ち上げる前から、幸福学や行動経済学などで定量分析に明るい人たちといろいろと意見交換してきました。その結果、少なくとも二つのことがわかりました。一つは、「こどもたちの目の色が変わった」、「こどもたちの顔が真剣になった」などといった印象論(ただしこれもとても大切!)だけではなく、変化を客観的に可視化する必要があるという点です。たとえ不完全でもある程度客観的に変化を可視化する試みは、将来的に、そのような介入を多くの人々と共同して実践するための前提として極めて重要となります。そして、もう一つは、先行研究の少なさです。この領域での先行研究は皆無ではありませんが、「平和な未来の共創」に向けての心の変化を可視化している実践例、しかも短期的な介入によって生じた変化を可視化しようとする事例は世界的に見てもほとんどない可能性がある、ということでした。(今の継続して検索中です。)

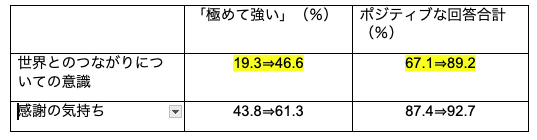

それらの学びを踏まえて、簡単なアンケート(質問表)を作りました。前半は、①世界とのつながりについての意識、②感謝の気持ち、③相互理解についての積極性、④未来の世界への関心、そして⑤未来の世界に向けて行動する意欲などを推し量るために、それぞれについて、肯定的な質問と否定的な質問を用意し、それぞれの質問に対して、「すごくそう思う」から「まったくそう思わない」までの7通りで答える選択式10問です。そして後半は記述式で、「あなたがこれから生きていく未来の世界はどうあってほしいか?」と「そのような世界が実現するためにあなたは何をしたいか?」を問う記述式2問からなるものです。

こどもたちとの対話は、2023年の11月ごろから盛んに行うようになったのですが、その際に、このアンケートについて、学校の協力を得て、対話の事前と事後で同じ内容のものを実施することにしました。こどもたちとの対話は、これまでおよそ7500人、そのうち、事前と事後でしっかりとデータがとれたのは4500人程度です。

以下の表は、昨年に埼玉県の公立中学校で実施したアンケートのから、選択式の質問に対する回答の集計結果です。

特に顕著な傾向としては、「世界のつながりについての意識」に関し、「極めて強い」と回答した割合が、19.3%から46.6%と大きく伸長している点であります。「世界とのつながりについての意識」は、教育学上の認知領域である知識の習得がベースとなるものです。この変化と相まって注目すべきは、「未来の世界への関心」と「行動意欲」が、ともに顕著にポジティブに変化している点です。この変化は、生徒たちの非認知領域における意識と行動の変容に関わるものです。

つまり、こどもたちとの対話を通じて、自分と世界はつながっているという意識がより強いものとなり(認知領域の変化あるいは知識の変化)、さらに、未来の世界により強い関心を持ち、そんな世界を自分も共に創っていこうという意欲が高まった(非認知領域の変化あるいは態度や価値観の変化)という変化が起こったことが推測されます。わずか一回、しかも50分から100分程度という短い対話でここまで大きな変化が起こせるとは、正直言って当初は予想しておりませんでした。

しかし、これらは、あくまでも、学校現場で実施したアンケートなので、もしかしたら、こどもたちが、何が求められているかを忖度しながら回答した可能性もあります。また、このような効果は、もしかしたら一過性のものであり、月日が経てば概ね元に戻ってしまう、という可能性もあります。したがって、安易に手放しで喜ぶのではなく、この方面に明るい専門家の助言とサポートを得ながら、精査を進めていきたいと思っております。

記述式のうち、問1の「未来の世界はどうあってほしいか?」という質問に対する回答にも大変興味深いものがありました。あくまでも相対的な議論にとどまりますが、事後においては、「平和/幸せ」と「みんな/誰も」などという言葉が突出して頻出しており、世界に向けて視野を広くし、包摂的な(インクルーシブな)未来を共創していくことに対する感受性や意識が高まったことが看取されます。

また、あまり予想していなかったことなのですが、「生きやすい」世界や「優しい」世界、という記述を行った生徒たちも少なからずおりました。「世界平和」とか書く代わりに、望ましい未来の姿について、それぞれが自分なりにより深く考え、未来の世界のことを、自分ごととしてより身近に捉え、身近な暮らしの中で感じていることがらを、この問いに対する答えとして導出しようとしている、という姿勢がみられると解釈できるかもしれません。

さらに、少数ではありますが、事前でも事後でも、「わからない」、「ない」という回答はありました。これらの回答をしたこどもたちには、そのような回答を責めるのでは決してなく、むしろ、丁寧に向き合い対話を重ねることが重要であると考えます。

問2の「そのような世界が実現するために自分は何をしたいか?」については、特に事前の回答では、ボランティアや募金、ゴミの分別などの直接的な行動にコミットする答えが比較的多くありました。これに対して、事後の回答でより多かったのは、「多様な世界についてもっと学ぶ」という答えでした。そして、多様な意見を持つ世界中の人々のことをもっとよく知り、理解する」という答えも少なからずありました。自分が取るべき行動について、より本質的なものは何かと考え、すぐに答えは出さず、まずは多様で複雑な世界をよりよく、より深く知ろうとする「学びの姿勢」が強くなった可能性があります。また、他国/他者とのつながりをより一層意識するコメントも少なからずありました。これらの変化は、多肢選択式の回答態度の変化と一致するものであると言えます。

他方、事後においても、「自分にできることはない」という趣旨の回答はありました。広く多様で複雑な世界のことを改めて意識した結果として、率直な感想であるとも言えます。これについて、講演を行った私自身の反省としては、武力紛争の悲惨さを体感した後で、「平和なときにこそできること、なすべきこと」についてより掘り下げた対話をすることができなかった結果であるかもしれない、と考えております。

そもそも、こどもであれ大人でであれ、人の心、とりわけ態度や価値観は、本来そう簡単に変わるものではなく、歳月をかけ、さまざまな経験の蓄積を通じて変化し成熟していくものです。他方で、たとえ小さな一歩、ささやかな対話であってもそれらがわずかでもこどもたちの心の中に総体として良い変化をもたらすことが相当程度はっきりとわかれば、それを繰り返すこと、スケールアップして実践することにつながっていく可能性が高まります。さらに、そのようなプラスの効果をもたらす機会が、持続可能な形で得られる仕組みを創っていけば、世界全体がよりよい方向に変わっていくという可能性が拓けるかもしれません。

これまでもForum2050の事業としては、「Kizuki Project」(こどもたちとの対話を通じてきづきを促していく活動。現在の活動)と「Imagine20510」(世界中のこどもたちがつながって学び合い、未来を共創していくためのグローバルな仕組み(グローバル公共財)を作っていくこと。将来企図している活動)があると申し上げました。今回のお便りでお伝えしたかったことは、現在私たちが力を入れて取り組んでいるこどもたちの対話あるいはKizuki Projectは、こどもたちの心の中に変化を引き起こしている可能性が高いということです。もちろん、これからも、常に、成果を疑い、改善に向けて更なる努力を続けることは当然のことです。しかし、いつも応援してくださっている皆さんに対しては、その歩みの途上でどのような学びがあったか、ということは、その曲折を含め是非お伝えしたいと思った次第です。

来月24日には、杉並区の支援を受けたイベントを区内で行います。その結果報告は、9月号になってしまうかもしれませんが、必ずお伝えしたいと思います。また、これに先だって、10日には、メンバーが拙宅に集って、長時間にわたって徹底的に意見交換をする機会を持つ予定です。そもそも、世界平和なんて、私たち一人ひとりが考えるようなことではなく、国連や各国の政府に任せておけばよい、という考えの人も少なくないと思います。しかし、そんな中で、なぜ私たちが平和のための活動を続けていこうとしているのか、そして、その活動が独りよがりのものに終わらずに、多くの人々の共感を得られるようになるためには、一体、何が必要なのか、、、、。そのあたりを含め、根本的なところから掘り下げて議論をしていこうと思っています。そして、私が学校などに出かけて行う対話や若手メンバーが中心となって行っているジョージアとの交流会などのほかに、今月号にも含められている鵜澤さんの活動や、そのほかのメンバーが主体的に行う活動を、これからもっともっと拡充し、かつそれらが有機的に結びつき共振しながら発展させていくことができれば、とも思っています。これまで行ってきた活動を地道に続けながら団体としてどのように進化していくことができるのか、について、これまでの成果に安住することなく、謙虚に評価し貪欲に行動していきたいと思っています。

最後に、毎回同じことを申し上げて恐縮ですが、これまでの活動についての疑問や、これからの活動についてのご意見など、もし何かあれば、いつでも気軽にご指摘いただけますととても嬉しく思います。

これからもどうかよろしくお願い申し上げます。

猛暑が続く季節、くれぐれもご自愛ください。

戸田隆夫

Forum2050 メンバー鵜澤威夫からの報告

教室から世界へ🌏~神奈川県立座間総合高校での講演とその後の物語~」

教室から世界へ🌏

~神奈川県立座間総合高校での講演とその後の物語~

みなさん、こんにちは。Forum2050の運営メンバー、鵜澤威夫(うざわたけお)です。いつもご支援ありがとうございます。

私はもともと高校の英語教師でしたが、29歳のときに「100ヵ国を旅する」という夢を叶えるために退職し、その後は日本語教師として中国、バングラデシュ、スーダン、ロシアなどで教える日々を送りながら、現在までに86ヵ国を訪問しました。現在は日本を拠点に、日本の中高生と海外の日本語学習者をつなぐオンライン交流プログラムを実施しています(前号メルマガ「世界をつなぐ教室 ~バングラデシュと日本でのオンラインCAFE~」参照)。

今回は、神奈川県立座間総合高等学校で実施した「国際理解講座」と、その後の旅の中で生まれた印象深い出来事についてご紹介させてください。

公立高校での講演がつなぐ「教室から世界へ」

2025年3月18日、神奈川県立座間総合高校にて、500名以上の生徒を対象に「教室から世界へ」と題した国際理解講座を担当しました。

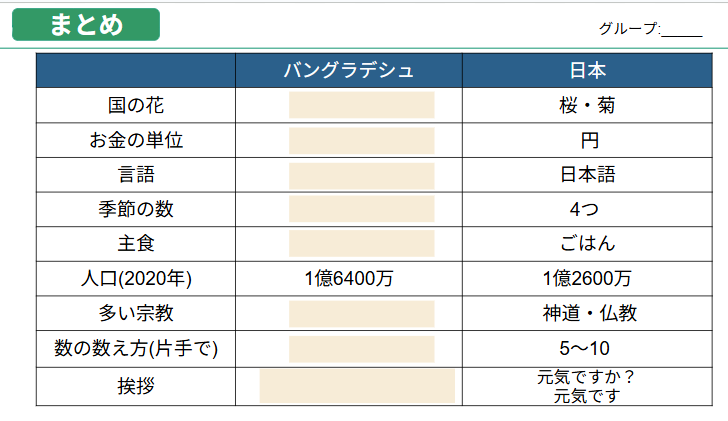

講座の中心テーマは、私が長年関わってきた国、バングラデシュ。言語・文化・価値観の違いを体験的に楽しく学び、あらためて日本や今自分が住んでいる町と比べ、新たな発見や振り返りが生まれることを目指しました。

異文化の“体感”と“確認”

講義は一方的な情報提供ではなく、4人一組のグループワークやワークシートを取り入れ、実際にバングラデシュの紙幣に触り観察したり、ベンガル語のあいさつを練習したりしながら進めました。最後には、実際に学んだ内容の確認クイズや、バングラデシュ人とライブ中継での交流、実施後にはアンケートや振り返りシートなどでの体感の言語化など行いました。

主な内容:

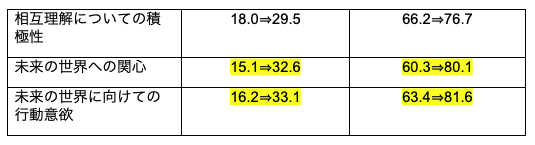

1.ベンガル語でのあいさつ練習(例:「バロ・アチェン?」=元気ですか?)

2.バングラデシュ文化紹介と確認クイズ

📺 使用動画:

バングラデシュの季節紹介ビデオ(クイズの答えとして使用)

3.本物のバングラデシュの紙幣を使って描かれたモチーフを想像するワーク

4.現地日本語教師とのZoom交流(500名 vs バングラデシュ3名)

高校生500名とバングラデシュ人3名のベンガル語の挨拶「元気ですか?(バロ アチェン?)」「元気です!(バロ アチ)」

5.グループでの比較ワークと振り返り

アンケートから見えたこと

講演後に実施されたアンケートでは、幸いポジティブな反応が多かったです。

特に多く寄せられた感想は以下のとおりです。

- 「バングラデシュと日本の違いや共通点がよく分かった」

- 「“教室から世界へ”という言葉に心を動かされた」

- 「実際にお金や映像を見ながら学べたのがよかった」

- 「ベンガル語の挨拶が楽しかった。もっと話せるようになりたい」

- 「Zoomでバングラデシュの人とつながったのが印象的だった」

満足度(5段階評価)でも「とても良かった」「良かった」が全体の9割近くを占め、バングラデシュの実際のものに触れたり、バングラデシュ人との“リアルな出会い”が、学びの動機づけとして強く作用していることをあらためて感じました。

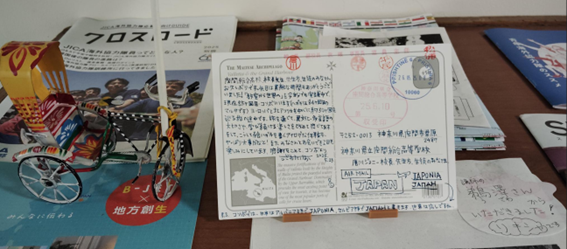

校内に「鵜澤コーナー」出現!?

講演後、驚いたことがひとつ。

学校の廊下に「鵜澤コーナー」なる特設展示が設けられたのです。講演資料やスライドのコピー、紹介した人物のプロフィール、さらには後述する旅先からの絵葉書まで展示されているとのこと。

校長先生からいただいたメッセージも、とても印象的でした。

「異なる文化を自然に受け入れる土壌がある本校の生徒たちに、鵜澤さんの話はズブッと刺さったようです。」

教育の現場が「世界」とリアルにつながる瞬間に立ち会えたことは、私自身にとってもかけがえのない経験となりました。

旅はつづく:コソボから絵葉書

講演後、私はヨーロッパ30ヵ国を46日間で巡る旅に出ました。

その旅の途中、ふと思い立ち、バルカン半島のコソボから座間高校へ1枚の絵葉書を送りました。

数日後、校長先生から心温まるメッセージが届きました。

「すべてがデジタルで便利になったこの時代に、手書きの絵葉書が心に刺さりました。書き手の“心意気”がダイレクトに伝わってきます。」

絵葉書は今も「鵜澤コーナー」に飾ってくださっているとのこと。旅と教育、アナログとデジタル、現在と過去がつながる不思議な瞬間でした。

未来への展望 ~世界を描く、ひとつの軸から~

どうして私は旅先から講演をした高校に絵葉書を出したくなったのでしょうか。

教会(左手前)とモスク(右奥)が隣合わせの町(コソボ共和国 古都プリズレン)

この講演を通して、「教室から世界とつながる」ことの可能性を再確認しました。

けれど、いちばん心に残ったのは、海外との接点そのものではなく、一緒に講座をつくってくれた先生方や、目の前で反応してくれた生徒たちとの間に生まれた「縁」の感触でした。

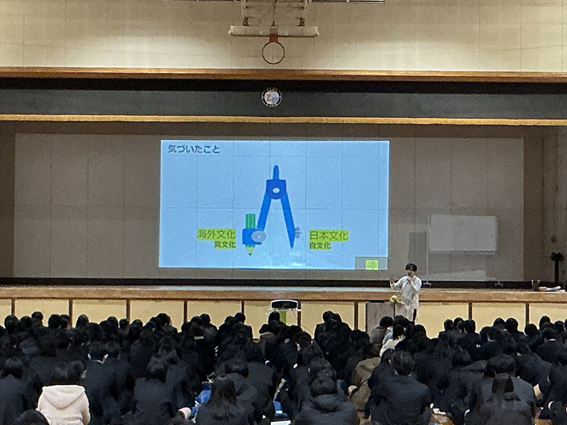

私は講座の中で、「コンパス」の話をしました。

世界に向けて円を描くためには、まず自分の足元=軸がしっかりしていないと回せない、ということ。軸がぐらついていたら、どんなに遠くまで線を伸ばそうとしても、うまく円は描けない。

そしてあらためて今この「円」は、ご縁の「縁」でもあると思います。

国際理解や国際協力というと、どうしても「遠くを見なければ」と思いがちです。

でも本当に大切なのは、まず目の前の人との関係を丁寧に結ぶことではないでしょうか。

自分の家族のために何ができているか。地域で自分自身が貢献できているか。職場で、学校で、ちゃんと気持ちが届いているか。

そうした足元の「協力」や「共感」の積み重ねがあってこそ、国を越えたつながりも自然と生まれていくのではないかなと。

今回、座間総合高校の先生方と生徒たちとのやりとりを通じて、まさにそのことを強く実感しました。講演後に校内に「鵜澤コーナー」ができたという知らせは、まるで、コンパスでぐるっと描かれた「縁」のようでした。

そして、そんな縁を旅先のふとした瞬間で思い出し、ペンを執りたくなる出会いを、私自身がさせてもらっていたのだなとあらためて感じています。

Forum2050の仲間のみなさんとも、こうした“つながりの原点”を大切にしながら、これからも教育の現場に、小さな円(=縁)を少しずつ描いていけたらと願っています。

I hope someday you’ll join us

And the world will live as one

-John Lennon “Imagine”

ありがとうございました!

イベント開催のお知らせ

Forum2050が開催する、すぎなみ発みんなで考える「自分ごと」としての平和 Forum2050杉並区ワークショップを開催いたします。(杉並区NPO支援助成事業)

- 日時:2025年8月24日(日)10:00-12:00、14:00〜16:00

- 場所:ワイム会議室 荻窪(ROOM B) 東京都杉並区上荻1-16-16

- 参加費:無料

- アクセス:JR中央線・総武線「荻窪駅」西口 徒歩1分、東京メトロ丸の内線「荻窪駅」西口 徒歩2分

イベントの趣旨

今、世界では平和があたりまえではありません。戦争や武力紛争が続くなか、「平和」を自分のこととして考えたことはありますか? 未来を担う子どもたちが、世界の現実を知り、平和について考える――そんなきっかけとなるワークショップを、杉並区で開催します。バングラデシュやカンボジアのこどもたちの様子や平和への思いを紹介するビデオ上映も行います。参加にあたり、特別な知識や経験は不要で、若い人や親子の参加も歓迎です。

当日のタイムスケジュール

午前の部と午後の部は内容は一緒になります

第1部 みんなで考える材料を共有しよう

- 「今、なぜ私たちが平和を考えるのか」「私たちにとって平和って?」

- 「今、世界のこどもたちは?」(動画放映付)

第2部 みんなで話し合ってみよう

- 皆さんの想い:「自分が、平和について関心をもつようになったきっかけ?」 「自分にとって平和って?」「平和が自分ごとにはならない…」

- (自分自身の経験も踏まえて)「めざるくの人々、特に若い人たちが平和を自分ごととして考えるようになるには?」

お申し込み方法

本イベントお申込フォームよりお申し込みください。

申込締切:2025年8月23日(土)

#国際理解 #教育 #平和 #SDGs #ワークショップ #国際協力

講演の依頼|ニュースレターの登録

Forum2050は、「世界のこどもたち 一人ひとりの未来への想いが人類の未来を創る」をコンセプトに、企業や学校、教育機関等と連携しながら、子どもたちと共に未来の人類社会の平和と発展について、子どもたちが考えるきっかけを創造しています。

![NPO法人 Forum2050[Nonprofit Organization Forum2050]](https://forum2050.com/wp-content/uploads/2024/02/Forum2050logo.png)