ご支援者の皆さま

こんにちは。

Forum 2050広報担当の駒走(こまばしり)拓三です。

2025年メルマガ8月号は、代表の戸田より「団体メンバーとの語らい」、特別支援教育に取り組む教員メンバーの梶田真琴より『一人ひとり異なる自分らしい「想い」をこどもたちが学び合い育てていく機会』についてお話しします。

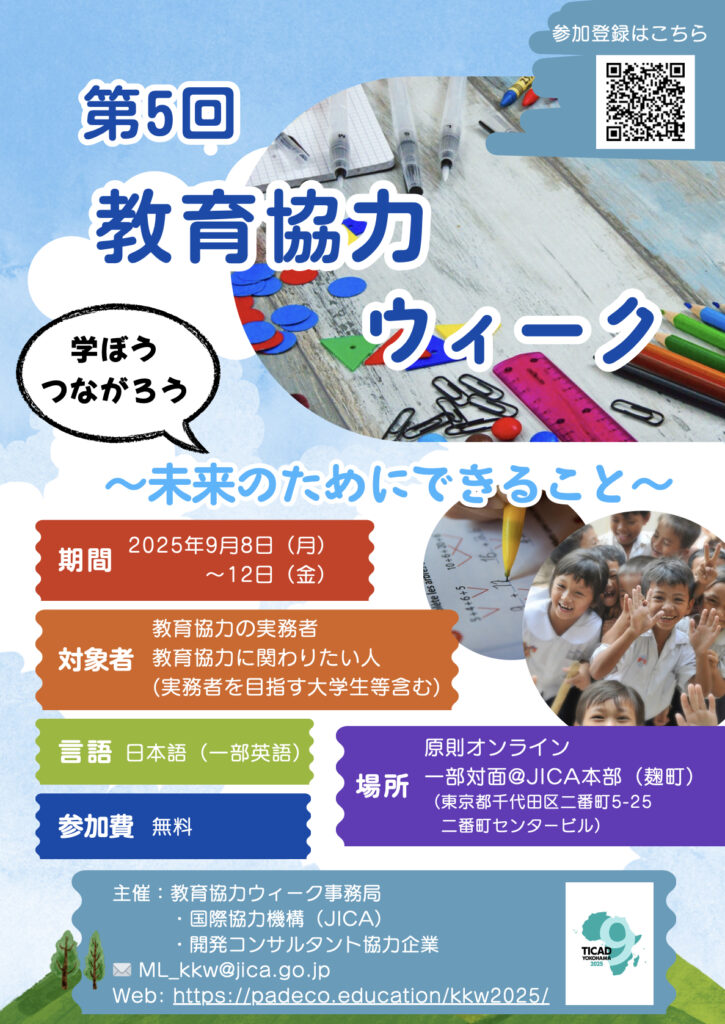

また、2025年9月11日に実施予定の、教育協力ウィーク(KKW)2025をご紹介します。メルマガに対する質問、ご意見ありましたらメール等でお知らせください。こんなことが知りたいなどのご要望も大歓迎です!

―今回のニュースレターのトピック―

- 【団体活動実績】

- 【Forum2050代表 戸田隆夫からの月例報告】

- 【Forum2050 メンバー梶田真琴からのメッセージ】

- 【イベント開催のお知らせ】

団体活動実績

8月の主な活動は以下のとおりでした。

10日 団体メンバー意見交換会

16日 日本ウクライナ協会との打ち合わせ

24日 すぎなみ発みんなで考える「自分ごと」としての平和、杉並区ワークショップ

31日 ジョージアとの交流会(予定)

Forum2050代表 戸田隆夫からの月例報告

お盆を過ぎても猛暑が続いておりますが、皆さんお変わりありませんか?

医療機関の知り合いによるとコロナも勢いを増してきているとのこと

夏バテのところに感染症が襲いかかると大変なことになりますね。

皆さんにおかれては、普段にも増して栄養のあるものを摂って、楽しいことをして、決して無理をなさらず、どうかくれぐれもご自愛ください。

今月10日には、拙宅に関東地方の運営メンバーが集い、またリモートの参加も得て、半日かけて団体のこれからについてじっくりと話し合うことができました。

特に最近は、若いメンバーも徐々に増えてきていて、平均年齢はぐっと下がりつつありますが、この日の集まりも、団体の将来を担う若い人たちの意見を聴くという場になりました。ファシリテーターは、私ではなく、メンバーの山際勝照さんに御願いしました。勝照さんは、団体最年少のメンバーである山際貫慈くん(現在小6)のお父さんであり、団体には親子揃ってメンバーとして活躍してくれていますが、普段は出版社に勤務する傍ら、組織開発やコーチングを学ばれています。勝照さんのおかげで若い人たちの想いを最大限に引き出すことができ、そこからたくさん学ぶことができました。

これまで団体では、私が学校などに講演に出かけてそこでこどもたちと対話をするという活動がメインで、それに加えて、ジョージアとの交流会など、若手メンバーが中心に行っている活動があるという状態でした。今回、若いメンバーの率直な意見や想いを聴いていると、団体も、そろそろ新たな転換期にさしかかっているかもしれない、と思えるようになりました。

彼らの想いの中で、共通していたのは、より多くの国の人たちと、そしてゆくゆくは世界中の人たちとつながっていきたい、という強い想いでした。たとえば、5年以内に30カ国とつながる、いや、アフリカ全土と、いずれにせよ、何らかの具体的数値目標も作ろう、という意見はほぼ全員からでました。また、リモートも素晴らしいのですが、実際に世界の国々にいってみたい、そこで直接同じ世代と話をしてみたい、という夢も語られました。

そもそもつながるってどういうことなのか、どこまで対話したらつながったといえるのか?という問いには、お互いに名前を覚えて友だちになるのがつながったといえる状態ではないかという考えがでました。あるいは、未来に向かって、どんな世界を創りたいか、そのために自分は何をしたいか、ということ問いについて、お互いの想い(本音)を知りたい、という考えがでました。また、真っ白な絵本を世界中に配って、それぞれの国のこどもたちが独自の絵本を作る、それらを共有する、、、、そんな夢も語られました。(実は、その人は小1のときにお母さんから何も書いていない自分で作る白紙の絵本をプレゼントされた経験があるようです。)

団体としては規模も小さく、活動も限定的ではありますが、そうやってつながって対話をした人や国の数を着実に増やしていけば、いろいろ団体やネットワークとの連携が加速していくのではないか、という展望も聴かれました。

これらについて、私やほかの大人たちから、こうしようああしよう、と言ったわけではなく、若いメンバーから口々にそんな意見が出たことを私は大変嬉しく思いました。また、SNSも強化していこう、という意見も出て、SNSが必ずしも得意でない私は心強く思いました。

さらに新しいメンバーで外国人が居るシェアハウスに住んでいる若者からは、日本に住んでいる外国人とのつながりにも着目していきたい、という考えがだされました。具体的には、彼らが日本人とつながれる空間やコミュニティを作ることが視野に入っているようです。確かに、日本にいる外国人というと就労や観光という視点から捉えられることが多いですが、外国人ルーツのこどもたちが抱えている問題や、逆に彼らと共に何かを切り拓いていくチャンスの多くは学校現場の忙しい先生方に委ねられており、これらについてもっと一人ひとりが意識をもっていくことが大切だなぁ、と改めて思います。

留学中のメンバーからは、日本を離れて暮らしていろんな困難に直面する中、団体のメンバーとの関係が、自分の支えになり、世代を超えて真剣にいろいろな話ができるこの団体が自分の居場所になっている、という指摘もありました。

(このあたりがいかにもこの団体らしい!とも思ったのですが)単に若い人たちの交流ということに限定せず、いろいろな人たち、幅広い世代の人たちとつながっていくことが大事ではないかという考えが若いメンバーからでてきました。

若いメンバーの語りを聴いて、大人たちも触発されました。

今、人生が大変な人が平和を語る。一人ひとりの命と世界の平和という大きなテーマが、命への思い遣りを通じてつながる。そんな目線で、平和の大切さについて考えていくこともやってみたい、自分自身が困難を克服しながら生きているから今なら当事者としても語ることができる、、、そんな意見もでました。

話し合いを深めて行くにつれて、こんな想いが聴かれました。

最初は、皆で具体的な目標を定めてそれに向かって着実に進んでいく、という組織としてのあり方が基本と思っていたが、必ずしもそうでなくてもいいのかもしれない。一人ひとりが自分の人生のアジェンダと団体の活動を重ね合わせながら、世界の平和に貢献していくというかたちもあるのではないか、つまり、みんなの想いはそれぞれ違っていいのではないか、と思うようになった、という内容でした。また、別のメンバーは、戦争とか貧困とか、話(講釈)をいきなり始めるのではなく、まずは、さまざまなかたちで生きる人たちと向き合いつながっていくことが大切なのでは、といいます。他には、団体として若いのだから、(組織として)「若い」うちに、失敗を恐れず、いろいろとチャレンジしよう、という意見もありました。

そして最後に、ファシリテーターの勝照さんがこんな風に本音を語ってくれました。

世界平和とか言われても、自分自身を含む世の中の多くの人は、自分の家族や会社など守りたい半径5メートルの人々の幸せを守ることが精いっぱいで、その中の問題で悩み、それを超える平和や世界で起きている紛争など大きなことに対しては、無力感しかない。それでも、こうした想いを持った人と触れることで何かやりたい、世界と関わっていきたい、と人間は思うものだ。そう思う自分ってどういう自分なんだろうと振り返り、自分と団体とどう向き合うのか考えていきたいと語っていたのが印象に残りました。

普段なら、どうしても自分の考えを話しすぎてしまう自分にとって、この日の意見交換会はとても素晴らしい学びの時間となりました。そして、私がひたすら聞き役に回っていても、このように闊達な意見交換がなされていることを私はとても心強く思いました。

副代表のひとり、駒走さんは、言います。

「そうですよ、組織作りはひとづくりですよ」

いや、本当にそうだと思います。

そして、この団体内の文化、あるいは、人間関係のあり方についての良いところを、周りのネットワークに、そして私たちが働きかけようとしている社会に拡げ、あるいは生かしていけたら、としみじみと思いました。

皆さんが日々のニュースで接しておられるように、世界で争いごとがやむことはありません。むしろ、一昔前、とりわけ、1990年代初頭に冷戦構造が崩壊して、多くの人々が平和の到来を夢見たころとは、確実に、世界の情勢は悪化し、人々の心は病んできているとも思えます。

そんな厳しい状況の中で、世界では、国を代表する優秀な人たちを含め、さまざまな人が、さまざまなレベルでさまざまな試みをしていますが、一向に改善の兆しは見えません。

世界平和。まずは、人から、多くの普通の人から、そして人の心の中から、何よりもとりわけ未来を担う若い人たちの心の中から、平和への歩みを始めたいと思います。

今回は、団体の中の話に終始してしまいました。皆さんにおかれては、私たちの団体のことをより深く知っていただくためにわずかでもお役に立てたなら大変嬉しく思います。

来月9月号では、今月24日の杉並区でのワークショップ、そして9月11日のJICA本部でのワークショップの模様をお伝えしますね。

これからもどうか引き続きよろしくお願いします!

との大切さを痛感しました。

戸田隆夫

Forum2050 メンバー梶田真琴からの報告

支援者の皆様へ

いつもForum2050をお支えいただき、誠にありがとうございます。メンバーの梶田真琴と申します。

まずは自己紹介から・・・

小学3年生の時、とても好きな先生に会い、学校の先生になることが目標になりました。大学までは、小学校の先生を目指していたのですが、卒業後、すでに教職に就いていた現在の夫のつぶやきがきっかけで、特別支援学校(当時は養護学校)の教員になりました。車椅子に座り、手足を動かしたり、話したりすることも難しい子ども達に初めて会った入学式は、今でも忘れられません。あれから、二十数年間。場所や働き方が変わっても、ずっと特別支援教育に携わっています。

バングラデシュのダッカへ・・・

2008年、夫がバングラデシュのダッカ日本人学校へ派遣されることが決まりました。まだ小さい子ども3人を連れての海外生活は、大きな不安と「なんとかなる」という漠然とした自信、それまでとは違う生活への少しの期待を抱えてのスタートでした。ダッカでの生活は、今まで経験したことのないものでした。ローカルマーケットでは店主に値切りながらの買い物、外国人コミュニティーでの合唱発表会、ベンガルダンスのレッスンなどなど。すべてが刺激的で、楽しい3年間でしたが、印象に残っているのは、障がい者やストリートチルドレンの存在です。車で出かけると、腕のない肩を車の窓に向け「ボクシーシ(喜捨)」と言う女性や、花を買ってと近付いてくる子ども達を至る所で見かけました。そんな人々の暮らしに対する理解を深めるため、日本人学校で、『バングラ写真展』という学習がありました。日本人学校に通う子ども達が写真を撮り、それぞれが感じたことを発表し合うものです。その写真の中には、とびきりの笑顔を見せるストリートチルドレンの姿がありました。必死に一日一日を生きている彼らを「かわいそう」と感じていた自分が恥ずかしくなりました。今日本では、小中学校の不登校児童生徒数は34万人を超えると言われています。【令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査(文部科学省)】身体の健康と、心の健康。バングラデシュと日本では抱えている課題が少しだけ違っていて、単に「どちら良い」と決められることではない、それぞれに良さと課題があり、それらに真摯に向きあおうとする心が必要なのではないかと強く感じます。

日本の特別支援教育に携わって・・・

ダッカからの帰国後すぐ、特別支援学校勤務に戻りました。障がい者支援の制度がめまぐるしく変化し、「インクルーシブ教育」や「合理的配慮」など、一人一人の子どもが地域の学校で育ち、卒業後も豊かな生活を送ることができるような支援・指導が求められるようになりました。また、学校に看護師が配置され、以前は保護者の付き添いが必要だった医療的ケア児も、看護師等の支援を受けながら、学校生活を送ることができるようになりました。

二十数年勤務した特別支援学校を1年半前に退職し、現在は、小学校で特別支援学級を担当しています。子ども達との毎日は、ダッカでの生活とはまた違った刺激がいっぱいです。「なぜそう思うのか」「何がそんなに面白いのか」不思議なことばかりですが、子どもの目線で考え、気持ちに寄り添い、卒業後の彼らの生活をイメージします。そして、彼らに必要な力を身に付けられる学習活動を支援します。卒業後はワクワクすることばかりではありません。そんな中でも力強く、そして豊かな生活を送ってほしいと願うからです。

障がい者という見方・・・ 現在の日本は、さまざまな制度ができ、障がいのある子ども達が区別されない生活を送ることができる社会に少しずつ近づいていると感じます。しかし、私たちにできることは、「障がい者」という見方を捨て、私たちと同じ「個性ある一人」として捉えることではないでしょうか。Forum2050の理念に掲げている「一人ひとり異なる自分らしい「想い」をこどもたちが学び合い育てていく機会』を目指して、今後も努力していきます。皆様の温かいご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

イベント開催のお知らせ

Forum2050担当セッションのタイトルは、「日本と世界のこどもたちが、つながり、共創する未来」です。

なぜ今、このセッションなのか?

(途上国等に対する)「教育協力」と(日本国内の)「開発教育」(国際理解教育を含む)は、グローバルな視点から統合的に取り組む必要性が認識されつつあります。昨年9月のKKWでのセッションでは、Forum2050はJICA、横浜市の関係者やアカデミアほか多様なバックグラウンドを持つ参加者と共に、教育分野における世界と日本の課題への取組みが共振することの意義を議論し、また、若い人たちがこれについて主導的に取り組んでいくことの大切さについて確認しました。 今回も、多彩な参加者を交え「次世代が平和な未来を共創するという課題を『自分ごと』として捉えるために、私たちができること、なすべきこと」について共に考えます。

セッション詳細

開催日時: 2025年9月11日(木)18:30-20:00

開催形式: ハイブリッド開催(会場参加 + オンライン参加)

会場定員: 85名

会場: 独立行政法人国際協力機構 JICA本部(麹町)113会議室

住所:〒102-8012 東京都千代田区二番町5-25 二番町センタービル

セッションスタイル: オープン・ディスカッション

使用言語: 日本語

参加申込み・お問い合わせ申込みサイト: https://padeco.education/kkw2025/

※参加登録フォーム:https://forms.office.com/r/9ZujszyiX5

教育協力ウィーク全体のお問い合わせ

メール:ML_kkw@jica.go.jp

Web:https://padeco.education/kkw2025/

Forum2050セッションに関するお問い合わせメール:info@forum2050.com

講演の依頼|ニュースレターの登録

Forum2050は、「世界のこどもたち 一人ひとりの未来への想いが人類の未来を創る」をコンセプトに、企業や学校、教育機関等と連携しながら、子どもたちと共に未来の人類社会の平和と発展について、子どもたちが考えるきっかけを創造しています。

![NPO法人 Forum2050[Nonprofit Organization Forum2050]](https://forum2050.com/wp-content/uploads/2024/02/Forum2050logo.png)